ペットは家族の一員

現在、「ペットは家族の一員」という言葉は、もはや特別なものではなく、多くの人にとってごく自然な感覚として受け入れられています。

かつてペットが「番犬」や「愛玩動物」といった役割で捉えられていた時代から、その位置づけは大きく変化しました。

何よりもまず、ペットは深い愛情と精神的な絆で結ばれた存在であるということです。

家族がそうであるように、ペットもまた、私たちの日常に寄り添い、喜びを分かち合い、悲しみを癒やしてくれるかけがえのない存在です。

言葉は通じなくとも日々の生活に潤いと安らぎを与えてくれます。

多くの飼い主が自分のペットを「うちの子」と呼び、その成長や健康を我が子のように気遣うのは、そこに確かな心の繋がりがあるからに他なりません。

この意識の変化は、私たちのライフスタイルにも大きな影響を与えています。

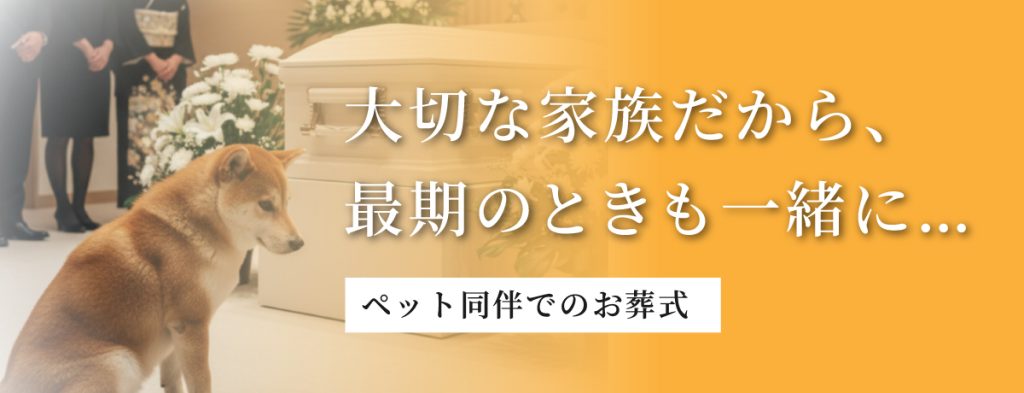

食事は健康を考えた高品質なフードを選び、病気や怪我をすれば人間と同じように高度な医療を受けさせ、誕生日にはケーキを用意して祝う。旅行やレジャーもペットと共に行ける場所を探す、そして近親者の葬儀にも同行を希望する方も多く、あらゆる生活の場面でペットは中心的な存在となり、これはペットを単なる所有物ではなく、同じ時間を共有し、共に人生を歩むパートナーとして認識している証拠です。

こうした背景には、少子高齢化や核家族化、単身世帯の増加といった社会構造の変化も深く関わっています。

人間関係が希薄になりがちな現代において、ペットが与えてくれる温もりや賑わいは、家庭内のコミュニケーションを活性化させ、孤独感を和らげる重要な役割を担っています。また、子どもにとっては命の尊さを学ぶ教育の機会となります。

しかし、「家族」であるということは、楽しい時を共有するだけの関係ではありません。

食事や散歩といった日々の世話はもちろん、しつけ、病気の看護、そして老いや介護といった課題にも真摯に向き合う覚悟が求められます。

ペットが亡くなった時に経験する深い悲しみ、いわゆる「ペットロス」が社会的に広く認知されるようになったのも、ペットが飼い主にとってどれほど大きな存在であるかを物語っています。

日本の今を映すペット事情

家族の温もりと向き合うべき課題

現代の日本において、ペットは単なる動物から、かけがえのない「家族の一員」へとその存在感を大きく変えてきました。

少子高齢化が進む社会の中で、その数は15歳未満の子供の人口を上回り、人々の暮らしに温もりと癒やしを与える存在として、その重要性は増すばかりです。しかしながらその華やかな裏側では、命に対する責任のあり方が問われる数々の課題も浮き彫りになっています。

ペットとの真の共存生活、共生社会を目指して

ペットが私たちの人生に与えてくれる計り知れない豊かさは、命を預かるという重い責任と表裏一体であると考えております。

ペットとの真の共生社会を実現するためには、一人ひとりが動物の命に対して真摯に向き合う倫理観が不可欠です。

また、保護された動物たちに新しい家族を見つけるための譲渡活動及び公的サポートのさらなる推進などが求められます。

ペットを家族として迎え入れるという選択は、その命が尽きる瞬間まで、数多くの喜びと癒し、そして責任を伴うものであることを社会全体でも再認識しなければならないと思います。